In der Welt der Personalgewinnung hat sich in den letzten Jahren einiges verschoben. Vieles, was früher als Expertise und Bauchgefühl galt, wird heute von Algorithmen entschieden. Bewerbungen laufen durch Filter, bevor ein Mensch überhaupt einen Blick darauf geworfen hat.

Während Tools Aufgaben übernehmen, die einst von der Personalabteilung manuell erledigt wurden, drängt sich die Frage auf, ob sich der Auswahlprozess tatsächlich verbessern lässt? Oder geht auf dem Weg zur Effizienz im Bewerbungsprozess das Wesentliche verloren?

Was Recruiting-Tools heute leisten

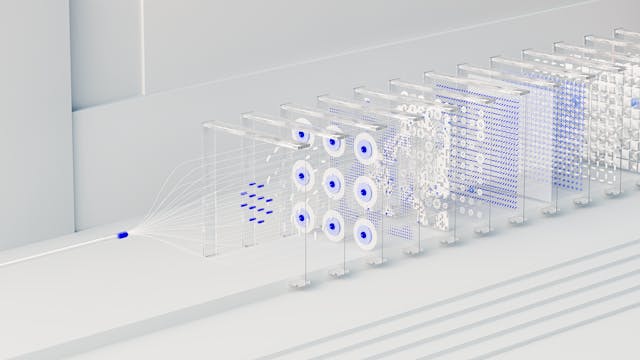

Die Zeiten, in denen Bewerbungen per Postmappe ins Unternehmen reinflatterten, sind längst vorbei. Heute landen sie digital auf Servern, bereit für die erste Prüfung durch ein intelligentes System. Diese Programme durchforsten Anschreiben, scannen Lebensläufe, erkennen Begriffe, bewerten Sprachstil und analysieren Struktur. Einige KI-Tools gehen sogar weiter und nehmen Videointerviews unter die Lupe. Tonfall, Sprechtempo, Mimik, das alles wird in Scores umgerechnet.

Das spart Zeit und Nerven. Gerade bei großen Bewerbungsrunden oder beliebten Stellenausschreibungen ist das ein Vorteil, den Personalverantwortliche zu schätzen wissen. Die Maschine ist unermüdlich, nicht launisch und vor allem schnell. Doch genau darin liegt auch das Risiko. Denn was nach objektiver Selektion klingt, ist oft nichts weiter als eine automatisierte Wiederholung alter Muster.

Zwischen Standardfloskeln und Copy-Paste-Bewerbungen

Seit öffentlich zugängliche Textgeneratoren online sind, gleichen sich viele Bewerbungen wie ein Ei dem anderen. Der Einstieg ist höflich, der Mittelteil formell und der Schluss einfach dankbar. Was auf den ersten Blick seriös wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen oft als generischer Baukasten. KI schreibt effizient, aber ohne Persönlichkeit.

Diese Gleichförmigkeit macht es schwerer, hinter die Fassade zu blicken. HR-Teams lesen sich durch Dutzende scheinbar perfekte Bewerbungen, doch viele davon erzählen rein gar nichts. Keine Haltung, keine Ecken, keine Kanten. Nur geschliffene Sätze, die alles sagen könnten und doch wenig bedeuten.

Hinzu kommt, dass nicht jede Information stimmt. Fehler schleichen sich ein, weil Systeme falsche Angaben aus anderen Profilen übernehmen. Das erhöht den Aufwand. Wer prüft, ob Projektangaben stimmen? Wer erkennt, ob der Lebenslauf zur Position passt? So verpufft der versprochene Zeitgewinn schneller als gedacht.

Wenn Bewerbungen im Sekundentakt eintreffen

Die Hürde für das Schreiben einer Bewerbung ist heute niedrig. Zwei, drei Klicks reichen und schon ist das Anschreiben fertig. Noch ein paar Daten kopieren, PDF erzeugen, absenden. In manchen Branchen landen pro Tag Hunderte solcher Unterlagen im System. Die Personalabteilung sortiert, überfliegt, verwirft und beginnt wieder von vorn.

In digitalen Umfeldern, in denen Skalierung ein zentrales Prinzip ist, zeigt sich ein Phänomen besonders deutlich, denn je niedriger die Eintrittshürde, desto größer die Menge und desto schwieriger die Auswahl. Das ist vor allem im Bereich Glücksspiel der Fall, wo Angebote wie https://de.pokerstrategy.com/casino/ohne-limit/ diesen Trend verdeutlichen. Sie stehen für maximale Flexibilität und erlauben ihren Nutzern Entscheidungen ohne starre Vorgaben. Dieser Freiheitsanspruch wirkt auf den ersten Blick attraktiv. Gleichzeitig entsteht daraus eine neue Herausforderung, denn es braucht klare Strategien, um in der Fülle gezielt und sicher zu navigieren.

Im Recruiting führt der massenhafte Einsatz generativer Tools zu einer ähnlichen Dynamik. Unbegrenzte Bewerbungsmöglichkeiten erzeugen eine Flut an Texten, die zwar formal korrekt, aber oft nur Zeitverschwendung sind und die Personalabteilung belasten. Genau deshalb kommt es darauf an, Strukturen zu schaffen, die Qualität erkennbar machen. Auch dort, wo Effizienz regiert.

Kann Technik Vorurteile konservieren?

Maschinen gelten als objektiv. Was sie entscheiden, folgt einer Logik, so sieht zumindest die Hoffnung aus. Doch Algorithmen lernen aus Daten und diese Daten sind selten neutral. Wird ein System mit Bewerbungen gefüttert, in denen bestimmte Profile bevorzugt wurden, bildet es genau diese Auswahlmuster ab.

So entsteht ein neues Problem. Vielfalt wird nicht erkannt. Ungewöhnliche Werdegänge und Brüche im Lebenslauf und kreative Umwege fallen aufgrund der strukturellen Vorgehensweise aus dem Raster.

Bewerbungen, die nicht dem Ideal entsprechen, verschwinden frühzeitig. Dabei steckt dort oft genau das Potenzial, das ein Unternehmen voranbringen könnte. Nur erkennt es niemand. Der Bildschirm zeigt kein Match, so wird das Versprechen von Chancengleichheit zur Fiktion und bei mehr Chancengleichheit bei Bewerbungen hinkt Deutschland sowieso hinterher.

Kontrolle ist keine Nebensache

Wer heute Verantwortung im Recruiting trägt, steht im Spannungsfeld zwischen Geschwindigkeit und Gründlichkeit. Die Versuchung, möglichst viel auszulagern, ist groß. Schließlich erledigt die Software das, was früher ganze Teams beschäftigte. Doch Entscheidungen über Menschen brauchen mehr als Daten. Sie brauchen Erfahrung, Einschätzung, Bauchgefühl und Nuancen.

Gerade deshalb setzen viele Unternehmen inzwischen auf hybride Modelle. Der Algorithmus schlägt vor, der Mensch entscheidet. So bleibt Raum für Bewerber, die außerhalb der Norm sind. Für Bewerbungen, die zwar nicht glänzen, aber dennoch wirken. Denn eines bleibt bestehen, denn der erste Kontakt zwischen Unternehmen und Kandidat ist ein ausschlaggebender Moment. Wer dort zu sehr auf Technik setzt, riskiert, Vertrauen zu verspielen, nach innen wie nach außen.

Datenschutz und Verantwortung sind wichtig

Spätestens mit Inkrafttreten der DSGVO wurde klar, dass persönliche Daten kein Selbstbedienungsladen sind. Wer Bewerbungen verarbeitet, trägt Verantwortung. Das gilt umso mehr, wenn Maschinen beteiligt sind. Denn die Betroffenen haben Anspruch auf Transparenz. Warum wurde jemand aussortiert? Welche Kriterien zählen? Und wo greift menschliches Ermessen?

Der kommende EU AI Act verschärft diese Anforderungen. Er stuft Bewerbungs-KI als besonders sensibel ein. Unternehmen müssen offenlegen, was ihre Systeme tun, wie sie arbeiten und welche Datenflüsse stattfinden. Denn es geht um technische und eben auch ethische Nachvollziehbarkeit.

Diese Entwicklung ist sinnvoll. Sie schützt Bewerbende und auch Unternehmen. Denn was heute intern entschieden wird, kann morgen juristisch relevant sein. Verlässlichkeit entsteht durch Offenheit, nicht durch Automatisierung allein.

In diesem Zusammenhang rückt auch der Begriff Technologie in ein neues Licht. Es geht längst nicht mehr nur um Tools, es geht um menschliche Haltung. Technik wird zum Prüfstein für unternehmerische Integrität. Wie offen wird mit ihr umgegangen? Wie verantwortungsvoll wird sie gesteuert?

Was bleibt, wenn alles möglich ist?

Die Automatisierung im Bewerbungsprozess schreitet voran. Sie spart Ressourcen, beschleunigt Abläufe, eröffnet neue Perspektiven. Gleichzeitig wirft sie entscheidende Fragen auf. Wie steht es um Gerechtigkeit? Wie lässt sich Persönlichkeit sichtbar machen? Was bedeutet Auswahl im digitalen Zeitalter?

Die Antworten darauf liegen nicht im Code, sie liegen im Umgang mit dem, was die Technik bereitstellt. Es braucht Systeme, die effizient helfen, aber keine Entscheidungen diktieren und Menschen, die hinschauen, nicht nur filtern. Was dabei hilft: Der Wille, Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch fair zu gestalten. Die Bereitschaft, auch den zweiten Blick zuzulassen und die Erkenntnis, dass Qualität im Bewerbungsprozess mehr ist als ein Algorithmus.